| Литературный фонд журнала "Фома" |

|

|

|

Когда осенью 193... года в Стрельне сгорело здание юнкерского училища, Влас Иванович с семьей перебрался в город. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Прежде они ютились в обветшалом флигеле главного училищного корпуса: теперь же им выделили довольно просторную комнату в старинных барских апартаментах на одной из менее заметных василеостровских линий. У Власа Ивановича было трое дочерей и сын. Жена его шила, а сам он служил счетоводом в различных, часто сменявших тогда друг друга учреждениях новoго строя.

Молодость прошла неспокойно. Поступив в контору управляющeго одним богатым имением в Новороссии, Влас Иванович избежал военной службы в Великую войну. Он был единственным кормильцем. Работы в страду было столько, что долгие летние дни сгорали мигом, словно фейерверки, которые зажигались на государственные праздники. Поэтому серые рекрутские колонны проходили по пыльным или заснеженным проселкам, не волнуя никого, кроме мальчишек, да лохматых дворовых собак. Беды начались после. Казалось, совсем немного времени минуло с тех пор, как мужики сожгли усадьбу и поделили между собой хозяйские угодья. Управляющий скрылся в неизвестном направлении. Пришли на лето и ушли навсегда белые, а за ними -- гусары Пилсудского. И постепенно всем на деревне стал заправлять какой-то смутный пришлый люд, безземельный, в кожаных тужурках. Кто-то принялся настойчиво напоминать обществу, что родня счетовода владеет по соседству несколькими мельницами. На сходах в глазах иных сельчан явственно читался соблазн. Власу Ивановичу пришлось взять семью, скарб и немедленно уехать.

Начались скитания. Дети родились и подрастали в них. Старшие дочери едва ли не всякий год шли учиться в другую школу. Гибкая рука новой власти, неотвратимо удлинняясь, с каждым годом все безошибочнее досягала до самых укромных уголков огромной страны. Даже на бегу, через полные околичностей письма, в свинцовом тумане газетных лжей, можно было заметить, как бодро-любопытно эта власть выдергивала соседних людей из жизненной гущи, и, поболтав ими немного в своих цепких пальцах, порой опускала назад в жизнь, пусть и на совсем другое место. Иные попросту исчезали без следа. Связь с некогда близкими то и дело рвалась.

Наконец, после всех мытарств на Волге и Северном Кавказе, приехали к дальней жениной родне, в Петербург. Отец стал служить бухгалтером в училище. Мать по-прежнему перебивалась шитьем. Старшая дочь, Зина, словно по знаку имени своего, всегда держалась особняком, а уж когда нежданно-негаданно приспела комната на Васильевском, то и вовсе съехала прочь. Вскоре она вышла замуж за чудом оставшегося в живых бывшего человека и зажила другой, отдельной жизнью.

В

семье наступила тогда краткая пора

покоя. Середние дети, Амалия и

Борис, ходили в школу при железной

дороге, что стояла тогда в полосе

отчуждения, подле Николаевского

вокзала. Им так приелась кочевая

жизнь, что они наотрез отказались

еще раз сменить школу, хотя и

приходилось делать изрядные концы

на трамвае и пешком. В те суматошные

времена они, должно быть, и не

замечали, пробегая по неуместным в

Городе Полтавским и Миргородским

улицам на занятия своих

пополуденных кружков, как истязали

и рушили неподалеку обнесенный

псевдо-кремлевскою стеною

Феодоровский белый собор. За

лыжными походами,

знаменно-горновыми маршами и

слетами, стрельбою в тире и

плаваньем наперегонки, весело и

безоглядно пролетало их совсем

новое, небывалое детство. Влас

Иванович, когда не прихварывал,

целые дни пропадал на службе. Детей

отделяла от него и от строгой,

богомольной матери все более

широкая межа.

В

семье наступила тогда краткая пора

покоя. Середние дети, Амалия и

Борис, ходили в школу при железной

дороге, что стояла тогда в полосе

отчуждения, подле Николаевского

вокзала. Им так приелась кочевая

жизнь, что они наотрез отказались

еще раз сменить школу, хотя и

приходилось делать изрядные концы

на трамвае и пешком. В те суматошные

времена они, должно быть, и не

замечали, пробегая по неуместным в

Городе Полтавским и Миргородским

улицам на занятия своих

пополуденных кружков, как истязали

и рушили неподалеку обнесенный

псевдо-кремлевскою стеною

Феодоровский белый собор. За

лыжными походами,

знаменно-горновыми маршами и

слетами, стрельбою в тире и

плаваньем наперегонки, весело и

безоглядно пролетало их совсем

новое, небывалое детство. Влас

Иванович, когда не прихварывал,

целые дни пропадал на службе. Детей

отделяла от него и от строгой,

богомольной матери все более

широкая межа.

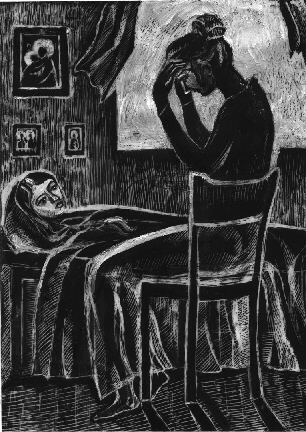

А в комнате на Васильевском умирала Любовь. Младшая дочурка, папина любимица, с огромными карими глазами и еще недавно блестящей каштановой косой, лежала на узенькой жесткой койке под материными кержацкими иконами и знала, как и все вокруг нее, что ей уже не подняться. Врачи оставили всякую надежду на исцеленье. Нелепый несчастный случай, какой-то теперь полузабытый поволжский декабрь, салазки на ледяном скате и куча-мала из ребятишек, где она на горе и на смерть себе оказалась в самом низу... Теперь у нее сох позвоночник. Мучали, особенно ночами, страшные боли в спине и шее. Девочка бесслезно стонала, бредила и таяла день ото дня.

По успении ея, как гром с ясного неба, обрушилась новая война, много тяжелей и горше первой. Уже все лето напролет дороги полнились лязгом гусениц и скрипом крестьянских подвод. Все, кто мог, бежал. Лучшая доля войска погибла на дальних рубежах, и к осени город обложили со всех сторон. Обезумев от страха, мать закупала, сколько могла, крупы и серую муку. Дети пошли работать на Путиловский завод. Быстро и жутко в тот год подступала зимняя стужа...

Никто не мог даже подумать, что осада продлится почти три года. Голод, мрак, огонь вражеских орудий терзали наполовину вымерший город. Семья варила и ела плашки столярного клея. Отец, вышедший незадолго до того на пенсию, не пережил той первой зимы. И обвив его старым Любиным одеялом - все глаза над ним проревела -- мать свезла Власа Ивановича на санках туда, где на волчьем морозном поле уже лежали тьмы и бессчетные тьмы. Борис тоже стал пухнуть с голоду. Сжалившись, его взяли на фронт -- солдат кормили лучше. Зина с мужем уехала в эвакуацию. После, весной, когда из-под черного снега стали показываться объеденные мародерами тела замерзших насмерть, уехали на восток и Амалия с матерью.

Когда, три зимы спустя, под майские вальсы летели на восток эшелоны, полные цветов, они воротились в притихший, навеки поникший Петербург. В эвакуации Амалия вышла замуж. Через короткое время она с мужем-инженером и с маленькой дочкой переселилась на Московскую заставу. И в уцелевшей при обстрелах прежней комнате осталась только старуха-мать.

Подумай о времени, о том, как оно ползет мимо нас, оставляя удручающе малозаметные следы. Людей оно лепит и бросает легче всего иного, и они словно волны, то притекут, то отхлынут, оставив почти не тронутыми неживые берега. Думая об этом веке, подивись тому, что четыре года посреди него оставили такую глубокую зарубку, что, выскочив из нее, жизнь заскользила дальше словно бы и без толчков.

Оставшись одна, мать будто застыла. Вокруг неотвратимо и все так же безоглядно текли целые десятилетия. Раненый город ширился по дальним окраинам чужими серыми посадами, но в сердце своем блек, сутулился, ветшал. Шли сквозь него, торопясь по будничным делам, все более пестрые незнакомые толпы. У заколоченных часовень и на заброшенных могилах подрастали свежие тополя. А мать все так же перебирала свою кожаную лестовку, ходила на богомолье, читала Лескова. Строгое лицо ее светлело только при виде внучки. Она ей напоминала Любу...

Однажды настал день, когда "Ныне отпущаеши..." пропели и над материным изголовьем. Положили ее на Волковском, подле отца. А в старой комнате поселилась ее племянница с мужем. Тогда, как и во всю пору нашего междуцарствия, мудрено было сыскать себе жилье. Так и порешили, чтоб осталась комната в семье.

И еще десятилетья протекли. Дряхлеет век у конуры, ржавеет цепь его. Амалия давно уехала заграницу, к внуку. Борис и Зина умерли. Почти истаяла семья.

А в старой комнате на Васильевском у племянницы с мужем подрастает дочка. Зовут ее Вера. Родители за нее сперва боялись: болела сильно, когда маленькой была. А теперь ничего, выправляется. Да вот и Амальин внук ездил к ним туда, карточки привозил. Хоть и много горя, а солнышко. Ручьи бегут. Тополиные листочки клейкие, на часовне луковичку золотят. Ничего, родные. Вот вырастим Веру - авось и проживем.

|

Иллюстрация Наталии Ятел

© Григорий Злотин

© Наталия Ятел, иллюстрация

© Фома-центр, 2003

Все материалы, размещенные на

данном сайте, защищены законом РФ

об авторском праве. Использование

фотографий, рисунков, текстов или

их фрагментов без письменного

согласия администраторов и авторов

запрещено.